|

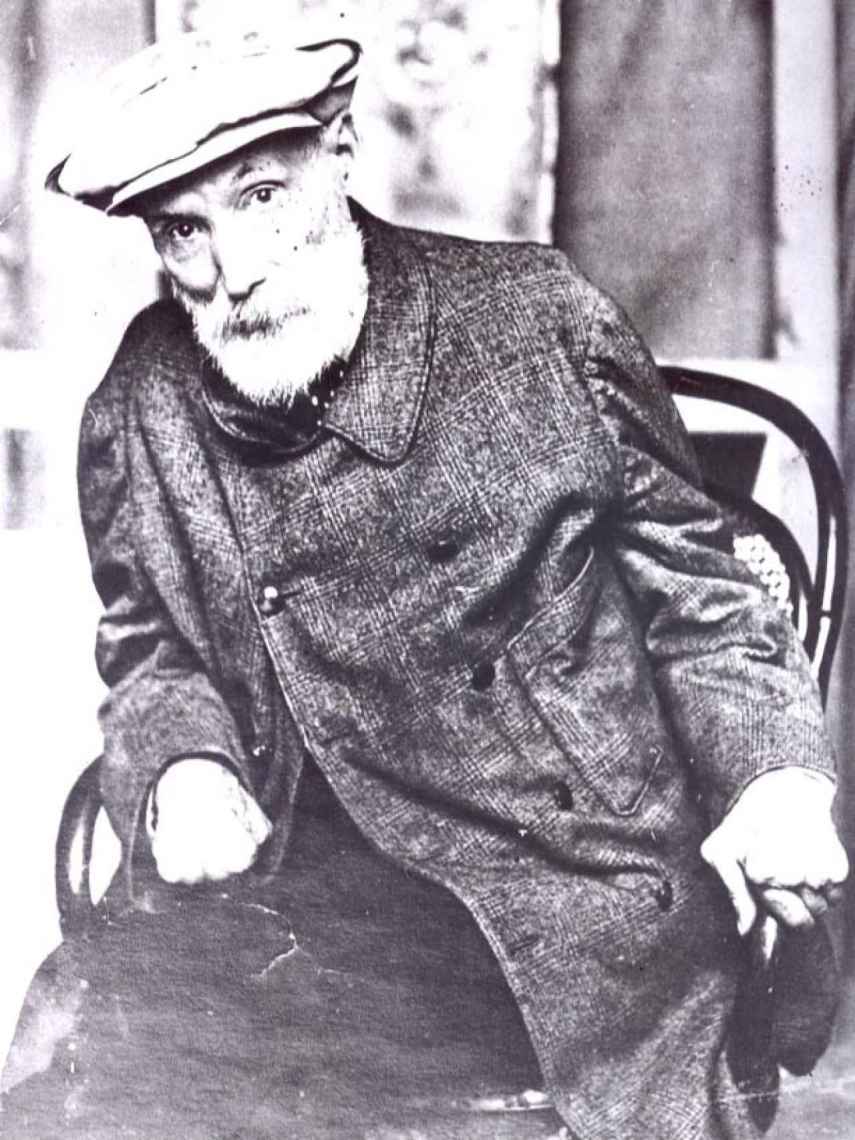

| Un retrato del fotógrafo Marc Vaux del artista italiano Amedeo Modigliani. |

La obra de Modigliani comienza

en 1914 y acaba en 1920. Modigliani es un pintor de seis años. Es un

pintor sencillo, serio y lacónico. Era trágico y sólo había una cosa que

le gustaba más que la absenta Pernod y el hachís: Dante y su Divina comedia.

No dejó una obra extensa, no inventó nada de lo que completa su

personalidad. Fue un hombre de su tiempo, con un lenguaje en común con

su siglo. Y a pesar de ello, no se parece más que a sí mismo. Esto le hace inimitable, pero no falsificable. Piénsenlo: a uno se le imita en vida y cuando muere se le falsifica.

Hace 34 años, tres estudiantes de Livorno, ciudad

natal de Amedeo Modigliani (1884-1920), esculpieron tres cabezas falsas

de Modi en piedra, aprovechando una leyenda que aseguraba que el artista

había tirado en un foso de la ciudad algunas de sus esculturas. La

crítica inmediatamente las atribuyó al artista y una semana después el

coleccionista Carlo Pepi descubrió el pastel. De hecho, suya es la frase

con la que se titula este artículo.

Porque en vida pintó poco y vendió menos. La primera

exposición de Modigliani fue en una pequeña galería de Montparnasse.

Era una colectiva dedicada al desnudo y sus obras iban en el escaparate.

Dos. La galerista lo hizo para llamar la atención de la gente. Y lo

consiguió, con tan mala suerte de que el primer transeúnte que pasó por

allí fue el comisario de policía del barrio.

Ultrajes y costumbres

“Aquel excelente hombre alimentado de lugares

comunes y verdades inmutables dio la orden irrevocable de retirar

inmediatamente aquellos dos “intolerables ultrajes a las buenas

costumbres”. No hubo más remedio que obedecer”, cuenta en sus memorias André Salmon (1881-1969), tituladas La apasionada vida de Modigliani (Acantilado). Y nadie visitó la primera exposición de Modigliani.

|

| Paulette Jourdain, cuadro vendido hace tres años por 48 millones de dólares. |

“Modigliani jamás tuvo otra ambición que la de

llegar a convertirse en un gran artista. Jamás se rebajó a calcular sus

posibilidades”. Un artista también puede ser ambicioso y no traicionar a

su vocación. Modi no tenía donde caerse muerto y necesitaba dinero,

sobre todo, para seguir bebiendo. No cumple con el estereotipo del mito

del creador que prefiere enriquecer el mundo con su obra antes que

enriquecerse él. No.

En Montmartre había sido un pobre diablo, junto con el resto de artistas vecinos del barrio. Había llegado por invitación de Picasso

y no estaba dispuesto a regresar a Italia. Era uno más, uno de esos que

se deja llamar intelectual para ocultar su verdadera preocupación:

encontrar algo para comer. Unas patatas fritas, una punta de salchichón.

Pero no pases por delante del bistrot, que tienes una cuenta pendiente

por haber comida allí.

Un mundo nuevo y alcoholizado

En Montmartre, Modigliani y los otros murieron de

hambre y de aburrimiento. Fueron víctimas de su propia osadía al llevar

la contraria a todo. A todo lo que tenía que ver con el estilo montmartrés.

Ya saben, un estilo inmutable, aislado y cerrado por dentro. Un barrio

asfixiante para su vehemencia y sus extravagancias. Así que sí, se hartó

de Montmartre y se mudó a Montparnasse, con la esperanza de encontrar una vida a estrenar.

El barrio se encontraba en un estado incipiente y, por qué no, todo

podía pasar. Incluso podría ser pintor, de una vez por todas.

Pero le costaba centrarse. En Montparnasse encontró

un nuevo bar fetiche, la Rotonde. Allí paraba, demasiado. Pero también

dibujaba. Lo que no se sabe es cómo podía hacerlo ebrio

y sin soltar nunca su enorme carpeta de cartón color cielo. El príncipe

vagabundo jamás se separaba de ella. Se hacía acompañar por un lápiz

consumido y nada más. Bueno, también estaba la muchedumbre de curiosos

que lo rodeaban mientras trabajaba en sus retratos.

Ademanes de millonario

Fue en la Rotonde donde Maurice de Vlaminck

(1876-1958) vio a Modigliani por primera vez. “Estoy viendo a

Modigliani sentado ante una mesa, en la Rotonde, su mirada autoritaria,

sus manos delicadas, sus manos de dedos nerviosos, sus manos

inteligentes, trazando de un sólo trazo, sin vacilar, un dibujo que

repartía como una recompensa entre los camaradas que le rodeaban”, dijo

el pintor fauvista.

Vlaminck detesta a Picasso, pero admira a

Modigliani por su don, por su instinto, por su fuerza. “Con ademanes de

millonario ofrecía la hoja de papel, en la que en ocasiones llegaba

hasta a estampar su firma como si hubiera dado un billete de banco, como

pago por el vaso de whisky que acababan de ofrecerle”.

“Qué asombroso artista es Modigliani. A pesar de

una nobleza de nacimiento que nada podrá borrar, ha adoptado con notable

éxito el aspecto de un vagabundo”. En este caso, las comillas son de Franz Hessel

(1880-1941), poeta y novelista alemán asiduo al Dome, otro de los bares

favoritos Amedeo cada noche. “Que esté borracho a menudo no tiene

ninguna importancia, ya que es precisamente cuando está borracho cuando

dibuja como un maestro”.

|

| 'Desnudo acostado', de Modigliani. |

Cuando lo invitan a comer, dibuja a lápiz un retrato y lo regala para dar las gracias. Gesticula mucho al hablar. Modigliani es todo patetismo:

carece por completo de humor. Vende poco y podría vivir mejor, pero

sigue viviendo igual de mal. El tiempo y la calle han desgastado sus

trajes burgueses, en un estado lastimoso. Ante la necesidad de renovar

su guardarropa, se ha dado el lujo de un espléndido traje de chaqueta de

pana. Era lo más barato que un artista sin blanca podía comprar. Y la

pana lo resiste todo.

Un príncipe en la miseria

Ese es su uniforme de trabajo y de gala, el disfraz

que acompañará al mito. Así vestía siempre, de pana, con camisa a

cuadros y un cinturón rojo. Su pelo ahuecado siempre estaba revuelto,

cuando no lo cubría con un sombrero de fieltro blando. Cuando el 25 de

enero de 1920 muere y llaman a su hermano Emanuele, que vive Roma como

político socialista, sólo pide una cosa: “Enterradlo como a un príncipe”. Pero murió en la miseria.

Pero en 1914 ocurrió algo decisivo para su carrera.

Algo que le pondría de muy mal humor y que haría enfocar toda su ira en

la pintura, y convertirse en ese que hoy todos conocemos (a pesar de la avalancha de falsificaciones).

Modigliani se decía tan revolucionario que sería capaz de ser soldado

siendo antimilitarista. Si todo aquello conducía a la revolución, él se

alistaba. Y allí que fue. Se estaba cociendo la Primera Guerra Mundial y

llegó a la oficina de reclutamiento de la rue Saint-Dominique, donde

aceptaban al primero que llegaba.

Modigliani no dio el peso. Era un guiñapo consumido por su apasionada vida.

Eso y la dichosa enfermedad que lo devoraba desde la infancia lo

dejaron sin batalla, pero con el suficiente cabreo como para consolidar

su carrera y ser un auténtico revolucionario de salón (sin armas). Pero

revolucionario.

|

| Retrato de Jeanne Hébuterne con collar. |

Además, faltar a la muerte en la Gran Guerra le

llenó de tiempo para trabajar sobre los lienzos. Aunque la tuberculosis

no le iba a dar mucho más margen. Seis años, un pintor de seis años, con

obra escasa aunque abundante (unos 300 cuadros) para ese suspiro que

fue su vida como artista a conciencia. La guerra le sacó del limbo, despertó al colérico que llevaba dentro, y dos mujeres lo centraron en la pintura: Beatrice Hastings y Jeanne Hébuterne.

Ahora Modi trabaja todos los días, construyendo

poco a poco, obra a obra, la escalera a la gloria. A un escalón de ella

se quedó. Modigliani murió pobre. Apegado a la vida, pero indiferente a

la buena salud.

“Modigliani llegó un día a mi jardín de Cagnes; una

bella figura de príncipe italiano, cansado y sucio como si hubiera

estado descargando barcos en el puerto de Génova”, recuerda el pintor Anders Osterlind (1887-1960), que lo acogió en su casa en 1918. Vivían a unos metros del viejo artrítico Pierre-Auguste Reonir

(1841-1919) y cómo no tratar de visitar a aquel adinerado artista, la

Cara A de Amedeo, y dejar una de las mejores anécdotas de la Historia

del Arte.

Renoir hacía que lo llevaran en un sillón con

ruedas. Era una criada la que empujaba. Aquel joven pintor con cara de

príncipe exiliado no daba crédito. Una criada.

|

| Renoir, afectado por la artrosis, en 1912. |

“Entonces, ¿también es usted pintor, joven?”.

Arisco y huraño respondió Modi: “Pinto”. El viejo impresionista volvió a

la carga: “¿Pinta usted con alegría? Hay que pintar con alegría. Pinte

con alegría, joven. Pinte con la misma alegría con la que se ama a una

mujer. Uno tiene que acariciar durante mucho tiempo sus telas… Sí,

acariciarlas durante mucho tiempo. Yo manoseo las nalgas durante días y

días antes de terminar un cuadro”.

Menos nalgas, más dinero

La catástrofe era previsible. Aquel violento y

temible pintor, que recorría las calles a gritos, que pedía a los amigos

que posaran para dibujarlos incansablemente, ofreciendo sus magníficos

dibujos a un franco, estalló: “¡A mí, señor, no me gustan las nalgas!”.

Modigliani estaba defendiendo su derecho a una vocación de rico ante un

rico que defendía la vocación sin enriquecerse. Para un pintor con

criada las nalgas y la alegría eran lo más. Pero es el París de Picasso, Matisse, Derain y Fernand Léger y él no tiene suficiente ni para sus tragos de Pernod. Qué nalgas, ni qué vocación.

Y el príncipe vagabundo, que late como un volcán, muere

sin suficiente trabajo, y con los bolsillos vacíos de vocación, alegría

y dinero. Por eso Amedeo es carne de falsificación, porque tiene

terreno para alargar una historia tan breve como un trago.

No hay comentarios:

Publicar un comentario