El exdiputado Pablo Bustinduy reside actualmente en Estados Unidos,

donde ejerce como profesor. Bustinduy, que participó en la campaña de

apoyo a Bernie Sanders en las primarias demócratas, analiza las

consecuencias del estallido social derivado del asesinato de George

Floyd y la gestión de la crisis del coronavirus.

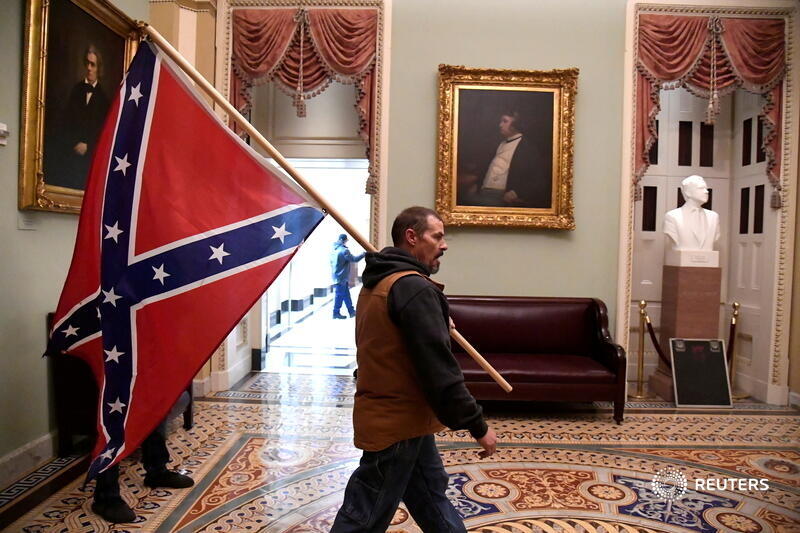

Pablo Bustinduy (Madrid, 1983) vive en una ciudad fantasma que solía ser el centro del mundo. Azotada por el covid-19 y con un toque de queda que comienza a las ocho de la tarde, Nueva York vive días que no se recuerdan desde 1945, último año de la II Guerra Mundial. El asesinato de George Floyd el 25 de mayo en Minnesota a manos de cuatro agentes de policía ha desatado una ola de indignación y rabia en un país que nunca ha abordado políticamente las consecuencias de su pasado esclavista y de la segregación racial. La nueva normalidad en Estados Unidos son los disturbios, la organización de base y el desafío a la política de la vieja normalidad. En el centro de la indignación está Donald Trump, el presidente republicano que opta a un segundo mandato en las elecciones de noviembre.

En la

noche del martes 2 de junio se ha producido un desafío masivo al toque

de queda. La destrucción de la propiedad y los saqueos han bajado su

intensidad pero se mantiene una movilización que se extiende al conjunto

del país. El presidente ha desafiado a la nación no blanca y ha

blindado las puertas de la Casa Blanca. Durante unos minutos en la tarde

del 3 de junio, Bustinduy responde a las preguntas de El Salto sobre la

coyuntura política de un país en llamas.

Se está comparando

esta movilización con los momentos clave del Movimiento por los Derechos

Civiles de los años 60. ¿Funciona también en Estados Unidos esa

equiparación política de las dos fases históricas?Sí se ha mencionado en los análisis que esta es probablemente la mayor revuelta social desde el “Largo Verano del 67”: por la extensión en todo el país, y por lo sostenido que ha sido el enfrentamiento. Pero hay una gran cautela en esas comparaciones porque aquella, aunque ha sido muy idealizada y muy glorificada a posteriori, fue una década de violencia política sostenida y sistemática, muy dura, y apela a un imaginario traumático. Incluso las voces conservadoras han guardado posiciones bastante prudentes. Es decir, Trump ha estado bastante solo, con excepciones, en su cruzada suicida para alentar la polarización y el conflicto. Y en general ha habido contención en las valoraciones públicas incluso por parte de la derecha conservadora norteamericana.

Una de las voces más autorizadas del establishment,

el secretario de Defensa de Estados Unidos, “jefe” del Pentágono, ha

comentado que él no está de acuerdo con la aplicación de la Ley de

Insurrección de 1807. ¿Se le están terminando los aliados a Trump? Mi sensación es contradictoria, porque por un lado esa soledad de Trump, pero hay una parte de ese relato que no es verdad. Trump lidera una coalición social muy heterogénea pero muy poderosa donde están, al unísono, los principales sectores del capitalismo financiero de este país, del capitalismo industrial, toda la base de la derecha religiosa conservadora, el sur del país, la mayor parte de la población masculina blanca. Al mismo tiempo, es verdad que en esta crisis, y en anteriores también, se ha revelado una cierta fractura dentro de la clase dirigente de esa coalición social. Es como si funcionara un sistema de check and balance [control y equilibrio] dentro de las instituciones. Trump ha tenido sucesivos conflictos con el Pentágono, con Wall Street, con la Corte Suprema, etc. Dentro de su universo de intereses ha habido fragmentaciones desde el principio, y creo que en la gestión de esta crisis, su apelación directa a la militarización le ha supuesto una serie de contradicciones.

También hay voces discordantes en su partido.George W. Bush ha salido ya varias veces, la última ayer [por el martes] con mucha fuerza, claramente para abrir una cuña dentro del bloque conservador. Igual que se le opuso Mitt Romney antes, y ahora el secretario de defensa. Son voces que creo que están intentando hacer de cortafuegos frente a esa deriva.

El problema es que Trump es capaz de utilizar esas contradicciones en su huida hacia adelante. Ya le ha pasado, incluso en la gestión del coronavirus con el Centro de Control de Enfermedades. Él aprovecha esas contradicciones ─incluso internas, con gente que ha nombrado para sus propios equipos de Gobierno─ para radicalizar su mensaje y redoblar el “o conmigo o contra mí”. Pero, en todo caso, creo que la ocurrencia de la militarización sí ha generado una contradicción y una fractura dentro de su propio bloque dirigente.

En cualquier caso, la derrota en noviembre de Trump

parece más posible que hace unos meses, durante las primarias

demócratas. Quizá no por esta deriva sino por la situación económica en

la que entra el país.

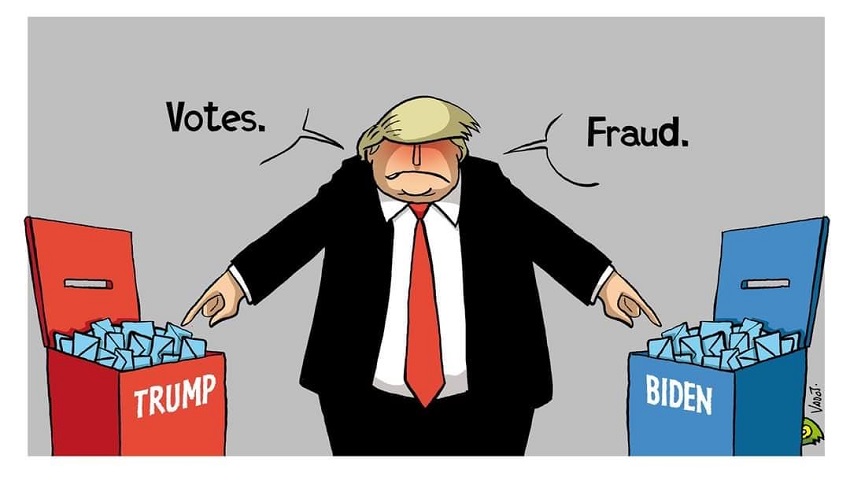

Debería ser así porque Trump había fiado su reelección al discurso de la estabilidad y del crecimiento económico. Pero sería cauto porque ahora ha virado el timón radicalmente a la cuestión del orden social y a la amenaza del caos y de la anarquía, jugando con el imaginario nixoniano de mayoría silenciosa, de la ley y el orden.

En la historia política de Estados Unidos las revueltas raciales han sido momentos de gran estallido en los que siempre ha confluido la cuestión de la segregación y la desigualdad racial con la cuestión social. Pero a continuación esos levantamientos han dado lugar a repliegues conservadores. Trump está jugando con eso. Intenta desplazar el foco a la cuestión de la ley y el orden y de la paz social, aunque sea manu militari, porque ese es el terreno en el que quiere confrontar a Biden, presentándole como un líder débil e incapaz de asegurar la propiedad y el orden. No infravaloraría sus posibilidades de reelección porque esa coalición social a la que él representa es amplia, es fuerte, y probablemente no vaya a salir muy tocada tampoco de esta crisis, por catastrófica que sea la gestión sanitaria, política, y ahora, del orden social.

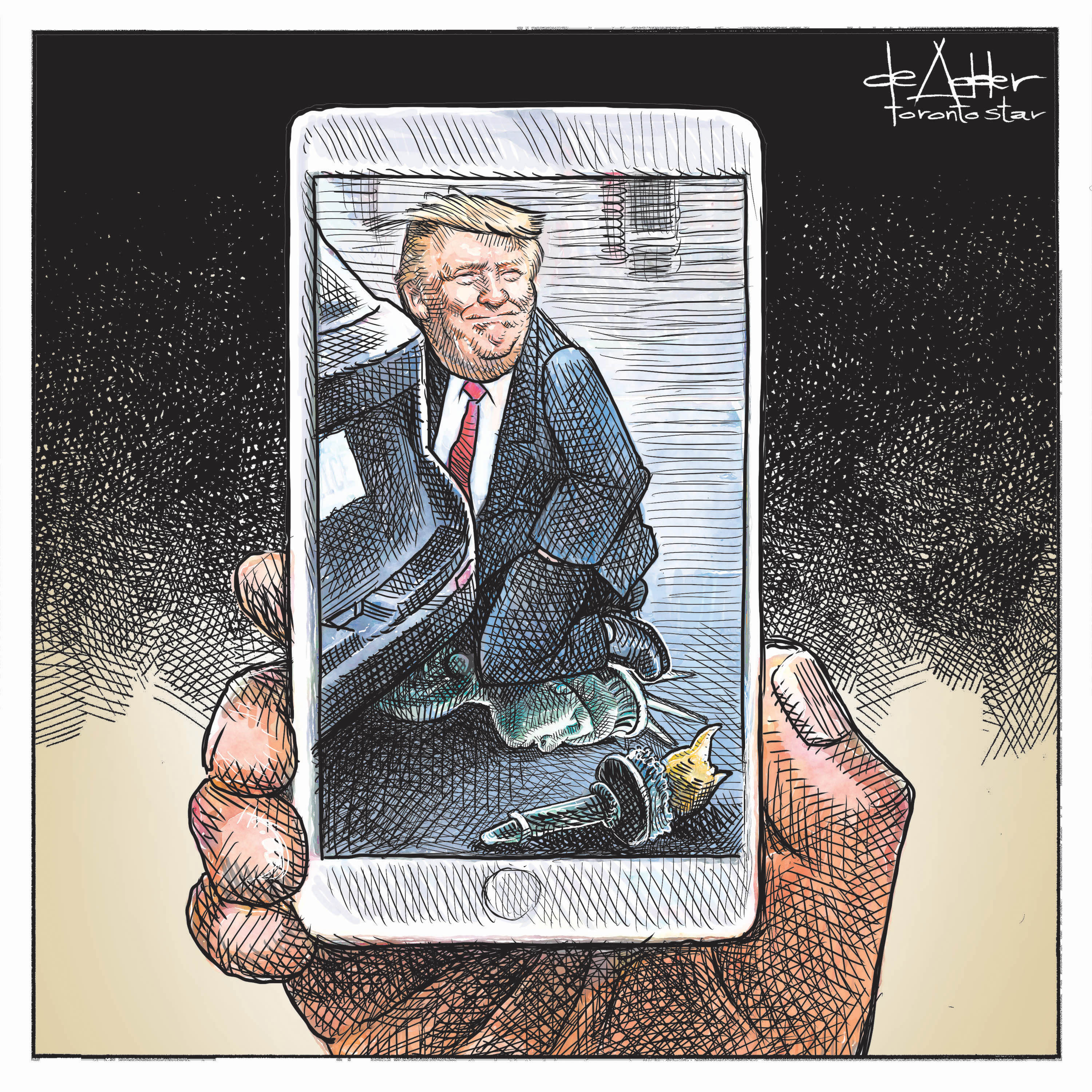

¿Qué papel puede jugar la oposición?Va a depender de la capacidad de movilización que tenga el Partido Demócrata. Biden hasta ahora ha sido muy muy débil en su labor de oposición política. Ahora ha intentado hacer un gesto más mediático: fue a la iglesia el otro día, se arrodilló, etc. Pero estamos a un nivel de pura política espectáculo, de política-imagen. Por mucho que ganara las primarias gracias al voto afroamericano, Biden no tiene tampoco gran credibilidad, ni es capaz de dibujar un horizonte de sociedad alternativa. La principal virtud de Biden es no ser Trump. Así se vende todo el tiempo: “No soy Trump, soy el vicepresidente de Obama, represento el sentido común, la vuelta a la normalidad, al statu quo”, pero es que no hay tal cosa, es que se ha hundido el statu quo con la pandemia. ¿A qué normalidad se va a volver? O Biden desarrolla un proyecto real, un horizonte real de sociedad alternativa, o va a ser muy difícil que consiga esa movilización extra que necesita para poder derrotar a Trump.

¿Es un factor importante quién acompañe a Biden como vicepresidente?Sí. En los términos de cómo funciona el gran show business de la política en Estados Unidos, el momento de la elección de la vicepresidencia es clave siempre, como lo es la convención de verano. Lo que pasa es que este año se va a dar en unas condiciones excepcionales y extraordinarias. Para la elección de su vicepresidencia, Biden tiene que combinar dos jugadas. Desde el principio se dice que iba a elegir a una mujer, y a ser posible a una mujer afroamericana para el puesto; y, por otro lado, están las voces en las que dice que tiene que apelar a la izquierda de la base social del partido: al sanderismo. Es difícil encontrar una figura que pudiera satisfacer todo eso. Lo normal sería que fuera en una de esas dos direcciones, pero no está claro. Yo no descartaría que opte por un giro conservador para intentar pelear la batalla cultural y la batalla de la ley y el orden, de la estabilidad.

¿Hasta qué punto la separación entre lo que proponía Bernie

Sanders y lo que está reclamando Black Lives Matter en las calles ha

sido la clave de la derrota del candidato en las primarias?Hay una gran paradoja. La secuencia de las elecciones primarias, el estallido de la pandemia, y ahora esta gran revuelta social es paradójica y genera una sensación de oportunidad perdida. La pandemia puso en el centro de atención y del debate público la cuestión del colapso del sistema sanitario, que era una de las propuesta programáticas de Bernie Sanders, el Medicare for All; el colapso del sistema económico, con 40 millones de trabajadores pobres que de pronto se vieron en la calle sin ningún tipo de protección social, era otra pata esencial de su programa, y ahora, con el estallido de la cuestión social articulado por la revuelta afroamericana contra la desigualdad, la violencia policial, etc. ha emergido otra de las patas esenciales de su discurso.

Bernie hizo toda su campaña de primarias planteando la necesidad de generar una gran coalición de intereses de minorías sociales, generacionales, de género; digamos, una gran articulación de intereses para poder articular su revolución política.

Ahora estamos viendo que esa “revolución” transcurre sin él.El otro día había alguien en internet diciendo “Bernie lleva años diciendo que había que hacer una revolución política por las buenas, ahora está estallando por las malas”. Es como si, en términos psicoanalíticos, hubiera estallado ahora “lo real” del sanderismo. Sanders había intentado darle una articulación programática y en la forma partido y en la forma electoral a una cuestión social que ahora está estallando en toda su crudeza, como si hubiera saltado la espita.

Es difícil entender desde aquí cómo no pudo atraer más un

movimiento tan transversal como Black Lives Matter, que tiene apoyo de

superestrellas como el jugador de la NBA Lebron James y en general de

toda una generación de artistas y creadores negros.Bernie hizo un gran esfuerzo apoyándose en alguno de los elementos que dices, y eso se le ha criticado también. Con Killer Mike, con Public Enemy..., intentando apelar a la nueva articulación social en torno a Black Lives Matter, etc. Activistas que están en la calle ahora. Frente a los afroamericanos más mayores, mujeres, etc., que son quienes mayoritariamente votaron por Biden. Pero creo que hay un poco de voluntarismo en la autocrítica. Bernie Sanders ha conseguido casi un 30% de los votos en las primarias en todo el país, en algunos sitios bastante más. Es un resultado extraordinario, sin embargo no ha sido suficiente. Faltan votos, y una parte importante tiene que ver con el voto afroamericano de más edad. Pero sería hacerse trampa pensar que eso es algo que se puede resolver sencillamente afinando el mensaje o rodeándose de unos o de otros. Es una cuestión social profunda, estructural, que está estallando ahora. La alianza entre el movimiento obrero, la izquierda blanca ilustrada en las dos costas y la clase trabajadora del sur profundo del país ha sido siempre una coalición precaria y difícil. Hay que reconstruirla, hay que rearticularla, eso es evidente. En parte está sucediendo en la calle, pero en la esfera de la articulación política partidista, está bastante más lejos.

En Estados Unidos existe un gran sustrato de movimientos y

auto-organización ¿es aventurado pensar que está creciendo a raíz del

naufragio social del covid-19?

Sí, sí, hay una eclosión, pero no solo con el covid. Esto es algo que entronca con una gran tradición de asociacionismo. Este es un país realmente federal, donde la dimensión local de lo político es muy fértil y donde hay una gran tradición también de autogestión de la movilización social. Ese ecosistema de colectivos sociales es muy rico y muy denso. Sobre esa base, la izquierda está viviendo un proceso de intensificación y de organización enorme, de una intensidad que no había tenido en décadas. Han brotado miles de organizaciones, en una galaxia que va desde la organización barrial, la esfera de la producción cultural, la esfera sindical, la esfera política, etc. Esto ocurre desde la crisis financiera, pero también dentro de la galaxia alrededor del sanderismo.

¿Qué características tienen esos movimientos?

Aquí los partidos están vacíos. Son estructuras huecas, en realidad. Por eso los outsiders pueden ganar las primarias, por eso las pudo ganar Trump, por eso casi las puede ganar Sanders. Los partidos se utilizan como herramientas para articular esas federaciones de intereses que vienen del ámbito de la sociedad civil, que pueden ser progresistas o pueden no serlo, como es el caso de los grupos de interés, y del estado profundo que dirige este país.

En ausencia de una organización unitaria que lo pueda federar o articular en clave vertical, la izquierda está en un proceso de organización muy importante. Eso es muy bueno porque implica de por sí una estructura federal y con grandes contrapesos democráticos, pero a medio plazo también implica un potencial enorme de disgregación. Es muy difícil construir coaliciones estables en el tiempo.

¿Qué pasa después de Sanders?Esa es una de las grandes preguntas del sanderismo: ¿Quién puede ocupar ese lugar? Sanders ha sido el liderazgo carismático, el referente de organizaciones extraordinariamente plurales y diversas en un país que es un continente, y donde la izquierda, está muy fragmentada. Otra de las preguntas es ¿cómo se articula ese movimiento tan plural en ausencia de un partido? Esa es una constante de la historia de este país.

|

| Protesta por el asesinato de George Floyd en Washington el 30 de mayo. Foto: Geoff Livingston (cc.2.0) |

¿Hay una posible organización en la defensa contra el supremacismo blanco por parte de grupos dispares como la comunidad latina, la china ─atacada ahora por el propio Trump─ la afroamericana, etc. o, dada la complejidad de la historia y del territorio es difícil de pensar que se pueda articular algo así?Sí, sí existe. Es verdad que los brotes que ha habido xenófobos de racismo asiático aquí han generado bastante shock cultural porque son bastante nuevos. No era habitual. Es la realidad del día a día de las organizaciones afroamericanas o hispanas, pero esa nueva forma de xenofobia ha generado también una reacción de organización.

Y sí, sin duda, esas sinergias son parte de lo que comentaba. Las mayores victorias de Sanders han sido precisamente en Nevada, en California, en Estados donde los hispanos han asumido el liderazgo de esa campaña y esas coaliciones. En cierto modo, eso sí es un proceso político bastante novedoso y, digamos, hay toda una nueva generación de dirigentes hispanos que están vertebrando esas alianzas. Con lo cual, está sucediendo eso que dices. Creo que es hacia donde va la izquierda americana, a profundizar en esas coaliciones heterogéneas.

¿Cómo se analiza el anuncio de Trump para criminalizar a un supuesto grupo organizado como “Antifa”? Con lo de Antifa, Trump estaba haciendo dos cosas. Por un lado construyendo al enemigo interior y habilitando la utilización del marco antiterrorista y la militarización. Esa es la operación política. Pero es curiosa también la operación que está haciendo porque, ante un levantamiento, una respuesta social dirigida a la herida racial, y dirigida por afroamericanos y por las organizaciones afroamericanas, él atribuye la responsabilidad y la autoría a los grupos antifascistas. En cierto modo, Trump está generando esa correlación. Casi está generando esa unidad que le vuelve bajo forma de respuesta. Porque las revueltas sociales están unificando varias cuestiones. Black Lives Matter articula la respuesta por el asesinato de George Floyd, en cuanto la situación estructural de los afroamericanos, pero automáticamente es la situación económica y social general la que estalla, la gestión sanitaria y política de Trump, la cuestión de la represión. Ese proceso de unificación política conforma una gran sublevación, que es lo que se está viendo. En las manifestaciones se está impugnando todo, básicamente. Se ha articulado esa esa gran coalición de intereses y significantes, de la que Trump es el principal unificador. Es la personificación de un sistema en descomposición y de una deriva demente. De un orden social que ha estallado. Trump, intentando dividir, ha favorecido ese proceso de unificación.

Comentabas en una entrevista con Sato Díaz que Estados Unidos, a pesar de estar en las puertas de una nueva dust bowl, sigue

teniendo el control de política monetaria internacional y de los

mercados financieros. ¿Hasta qué punto una política interior en

depresión, de enfrentamiento, de un supremacismo a la defensiva para

controlar a las masas de desposeídos, es compatible con el

enriquecimiento que está teniendo Estados Unidos o sus grandes fortunas,

a raíz de esta crisis?

Esa es la pregunta clave. Si el establishment o la clase dirigente estadounidense tiene la capacidad de gestionar esta crisis, este proceso de turbulencia, que es extraordinariamente contradictorio. Por una parte, la supremacía, la hegemonía mundial de Estados Unidos en el ámbito financiero, en el ámbito militar, en el ámbito tecnológico, va a salir incluso reforzada, o cuando menos no debilitada. Mucha gente leía la crisis de la pandemia como diciendo “esto va a acelerar la transición al mando de China” pero China va a sufrir porque depende mucho de la estructura de la globalización que ahora está en crisis. Ya estamos viendo que Estados Unidos puede salir en el corto plazo reforzado en su posición mando; pero al mismo tiempo, afronta un proceso de descomposición interna que tiene que ver con su orden económico y social. El impacto de la pandemia en este país es muchísimo superior al de otros países porque no tiene estructuras de protección social, porque sus poblaciones vulnerables se convierten en desheredadas, hay gente que no puede comer. Todo el mundo ha visto las imágenes de las colas de miles y miles de coches en todas las ciudades para poder alimentarse en este país.

Se trata del dominio internacional pero el caos en el interior del país.

Hay que tener en cuenta que Trump había anticipado esta fase de desglobalización, como se llama ahora. En 2016 con America First y poniendo en crisis el modelo de comercio internacional, las cadenas internacionales de valor, lo había anticipado, en cierto modo se había preparado incluso para esto. Sin embargo, en ese momento en que su mando imperial puede salir incluso reforzado, su contrato social interno estalla y se descompone. ¿Es Trump y su política de polarización radical y de enfrentamiento radical ─del “nosotros” conservador frente al enemigo interno─ capaz de cohesionar esos intereses y garantizar la estabilidad, la reproducción de esa posición imperial de Estados Unidos? Esa es la gran pregunta.

¿Hay contrapartes en el interior de esa coalición?

Dentro de ese propio bloque dirigente, hay gente que quiere ganar dinero y quiere que se aseguren sus intereses pero al mismo tiempo también necesita que el orden social permanezca. Cuando el presidente de los Estados Unidos tiene que llamar a la movilización del ejército más poderoso del Planeta contra su propia población, digamos que hay un problema de viabilidad de la reproducción del orden social. Trump ha llevado al país a una situación de tensión tal, que ese orden social lleva ocho días hecho trizas. El país está abierto en canal, e incluso las voces más conservadoras no se atreven a elevar mucho la voz porque entienden qué está sucediendo. Los Black Hawk, los helicópteros, están haciendo maniobras militares enfrente de la Casa Blanca. Entonces, si tú eres un gran industrialista norteamericano, o el gestor de un fondo de capital riesgo de Wall Street, por supuesto que necesitas que el programa de rescate te garantice los recortes de impuestos y las inyecciones de capital, etc. Pero también necesitas poder llegar a tus reuniones en el Fondo Monetario Internacional sin tener que sortear barricadas. La salida de Trump es redoblar la apuesta pero eso es jugar con fuego también.

La pregunta es ¿qué puede, de nuevo, la alternativa? Hay una parte importante de la gente que está estallando que no va a votar por Biden, y creo que hay una parte importante de ese establishment que puede tener miedo a Trump, que tampoco se va a sentir necesariamente inclinado a construir una coalición alternativa. Con lo cual, Biden está ahí entre dos aguas: entre el estallido social y su necesidad de robarle el establishment a Trump, y creo que ahora ahora mismo no está haciendo ni una cosa ni la otra.

En el contexto internacional, ¿qué puede suponer una reelección de Trump?

Llevamos ya tantos meses dedicados a las hipérboles que hay que tener cautela, pero yo no me resisto a pensar que es un momento definitorio. Porque, vayamos al escenario que vayamos, estamos en un proceso de extraordinaria crisis global, en todos los niveles: económica, de gobernanza, ideológica, etc. En un momento en el que probablemente va a haber más conflictividad, hay una crisis de todos los instrumentos de mediación, gestión, el sistema multilateral, el derecho internacional, etc. Entonces, creo que una segunda presidencia de Trump pertenece al orden de la amenaza civilizacional. Hace unos meses, cuando estábamos en plena campaña de primarias, un amigo de aquí decía “al final Trump no ha sido tan malo. Lo temíamos muchísimo y fíjate, debe ser el primer presidente que no ha empezado una guerra en décadas”. El otro día hablaba con él y me decía “fíjate, al final la guerra la va a empezar, pero dentro de EE UU, no fuera”.

Nueva York es un lugar apocalíptico ahora mismo; ahora estamos de toque de queda y con barricadas y fuego en todas partes. Suena cada vez más distópico. Creo que a nivel internacional, ideológicamente, Trump puede liderar un proyecto de salida de la crisis en clave abiertamente neofascista: una forma de salida reaccionaria de nuevo cuño que combine el racismo, el militarismo, el autoritarismo, y la guerra social. Estados Unidos desde esa posición de mando va a seguir proyectando y va a seguir generando una tendencia de época. Con lo cual creo que el mundo entero se juega bastante en estas elecciones.

¿Y desde el punto de las fuerzas democráticas, antifascistas y de izquierdas?

La sensación de oportunidad perdida que hay con la campaña de Sanders es enorme, porque probablemente es una coalición de factores irrepetible a nivel histórico. Ahora hay un desafío. La izquierda tiene que reagruparse porque no hay un statu quo que defender. Hay que elaborar un horizonte ideológico y político de reconstrucción alternativa porque la extrema derecha capitaneada por Trump tiene uno muy claro y poderoso. La izquierda mundial tiene que poder contrarrestar, tiene que poder ofrecer un modelo de sociedad alternativo real para la reconstrucción de nuestras sociedades, del sistema internacional, del Planeta. Y lo tiene que hacer ahora. La extrema derecha tiene el suyo. Creo que es un momento definitorio. Yo esperaba que fuera un momento definitorio en la otra dirección, en el otro sentido, pero creo que estamos en clave defensiva.

Fuente:

https://www.elsaltodiario.com/estados-unidos/entrevista-pablo-bustinduy-manifestaciones-george-floyd-reeleccion-donald-trump