| Banderas australianas y estadounidenses se sientan sobre la mesa durante una reunión entre el primer ministro de Australia, Scott Morrison, y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, en el Pentágono el 22 de septiembre de 2021 en Arlington, Virginia.- AFP |

Estados Unidos compensa con submarinos nucleares y una OTAN del Pacífico su descalabro euroasiático. A un lado, el vector de la guerra y la “contención”; al otro, el de la integración comercial

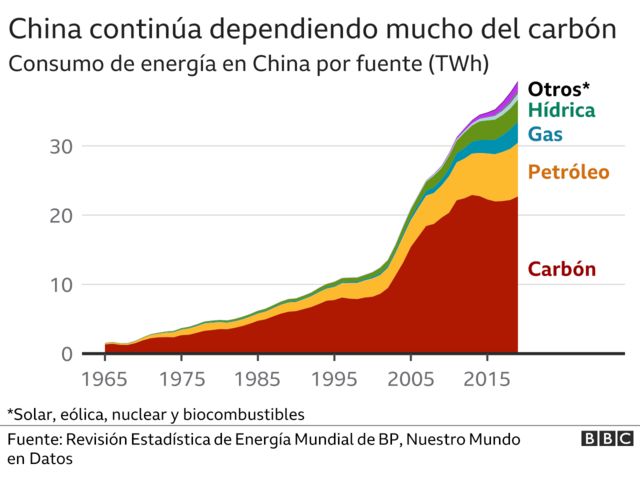

Estos días se han producido varias noticias importantes. Por ejemplo, se ha sabido que el gobierno de Estados Unidos y la CIA conspiraron para secuestrar y eventualmente asesinar a Julian Assange. El fundador de Wikileaks es uno de nuestros principales disidentes. Para nuestra vergüenza, lleva recluido/encarcelado desde hace una década en Inglaterra por denunciar crímenes de Estados Unidos. Otra noticia importante ha sido el anuncio del presidente chino, Xi Jinping, de que su país, el mayor emisor de CO2 –aunque no el mayor responsable de su contaminación histórica– no construirá más centrales térmicas de carbón en el mundo. Una buena noticia para la calificación de su Nueva Ruta de la Seda (B&RI), como eventual exportadora de contaminación. También ha sido importante el compromiso del presidente de la Autoridad Palestina (léase el impotente gobierno del gueto controlado por Israel), Mahmud Abbas, de llevar la ocupación israelí ante la Corte Penal Internacional si Israel no retira sus asentamientos ilegales en el plazo de un año.

Al lado de todo esto, las elecciones alemanas y la retirada de Merkel, con las que nuestros medios han venido alimentándonos espiritualmente con gran profusión, es una noticia menor. La hagiografía de Merkel no tiene secretos: más allá de la propaganda, su legado para Alemania y Europa ha sido nefasto. Años perdidos. Para Alemania, para la UE y por la nula contribución al arreglo de la crisis global. Que el país sea gobernado ahora por una nueva “gran coalición” o por cualquier modalidad de tripartito es absolutamente irrelevante. La continuidad del Partido Neoliberal Unificado está garantizada. Nunca en toda su historia Alemania exportó impulsos liberadores a Europa.

“China es nuestro principal socio”

En Afganistán, el tono de la crónica ha continuado centrado en la maldad de los talibán hacia las mujeres, de acuerdo con el relato de que la debacle sufrida por Estados Unidos allá ha sido, fundamentalmente, una mala noticia y la violencia una novedad. Es realmente notable, teniendo en cuenta las decenas de miles de muertos que la ocupación occidental se cobró sin generar el menor escándalo en los últimos veinte años. La simple realidad es que esa gran violencia, con enorme derramamiento de sangre en condiciones de guerra civil, ha cesado con la derrota americana (lo mismo ocurrirá con la gran fábrica de opio) y eso es una excelente noticia para el pueblo afgano. En condiciones normales la crónica debería empezar por allí, así como por la extrema pobreza en la que se encuentra la mayoría de la sociedad, y no por los más que comprensibles lamentos y denuncias urbanas de los periodistas y las mujeres que sufren los terribles atavismos que la “pátina de los siglos” incrustó en el país y que Joseph Kessel ya describió en los sesenta en su magnífica novela Les Cavaliers. Si no es así, es única y exclusivamente porque los occidentales, dueños del gran aparato mediático, han quedado de momento fuera de la foto de la posguerra, y, seguramente, del futuro afgano: en la conferencia internacional sobre el futuro de Afganistán, celebrada en Dusambé (Tayikistán) el 17 de septiembre, las (im)potencias occidentales no estaban representadas. Estaban, China, Rusia, Irán, los “stán” de Asia Central, Pakistán e India. Todos los vecinos unidos, con la ambigua reserva de India, por un común interés estabilizador.

“China es nuestro socio principal y más importante, representa una oportunidad excepcional para nosotros porque está dispuesta a invertir en la reconstrucción de nuestro país”, declaró a principios de mes a La Repubblica el portavoz talibán, Zabiullah Mujahid. Eso lo determina casi todo informativamente.

No estar en la foto no significa renunciar a seguir haciendo daño. Las reservas de oro y divisas afganas (9.400 millones de dólares) están retenidas en Estados Unidos y la administración podría estar sondeando la posibilidad de hacerse con bases en India desde las que atacar “objetivos terroristas” en Afganistán, “teniendo en cuenta los rumores de apoyo del Estado Islámico a los talibán”, en palabras del congresista Mark Green. Fabricando un escenario adecuado –ahí está el ejemplo de Siria– se puede continuar sangrando a Afganistán, ahora para impedir un éxito de integración euroasiático liderado por China. La estrategia de Washington es “regresar al teatro afgano de forma que el Pentágono y la CIA puedan continuar la competición estratégica con Rusia y China y desestabilizar Irán” en palabras del exdiplomático indio Bhadrakumar. Si los talibán no brindan esa posibilidad, Washington continuará haciendo la vida imposible a cualquier gobierno afgano.

Australia encadenada al vector de la guerra

Sea como sea, el abrupto anuncio de una nueva alianza militar contra China, el AUKUS con el Reino Unido y Australia, y la llamativa venta de submarinos nucleares a esta última, han sido la forma de desviar la atención hacia la debacle sufrida en Kabul. El propio Biden ha presentado la retirada como un ejercicio de acopio de fuerzas para la batalla fundamental contra China, así que los submarinos están destinados al doble objetivo de olvidar la afrenta y mantener el propósito belicista esencial.

Más que el agravio contractual de 50.000 millones de euros infringido a Francia en condiciones conspirativas (recordemos a François Hollande prometiendo a Rusia “mantener su palabra” en el contrato de los dos portahelicópteros Mistral, en julio de 2014, para vetar cinco meses después la operación por presiones de Washington), el contrato es significativo porque encadena a Australia, cuyo principal socio comercial es China, como beligerante vasallo de Estados Unidos en la región Asia/Pacífico. La diferencia entre los doce submarinos convencionales franceses y los ocho nucleares del contrato americano es que los segundos, que irán equipados con misiles Tomahawk de largo alcance, son un arma inequívocamente ofensiva por su capacidad de grandes navegaciones alejadas de sus aguas territoriales. Sus características, para las que Australia no está industrialmente preparada por falta de mano de obra cualificada en ese ámbito y por carecer de infraestructuras nucleares, hipotecan técnicamente a ese país con Estados Unidos.

Ocho submarinos de esas características significan que Australia podrá mantener dos o tres de ellos permanentemente “de guardia”, es decir en navegación operativa, mientras el resto está en mantenimiento o formación en un sistema de relevo permanente. Pero todo eso sucederá, con suerte, en diez o veinte años, que es lo que tardarán en construirse los sumergibles.

Desde el punto de vista del régimen de no proliferación nuclear regulado por el correspondiente acuerdo (NPT) este contrato es un desastre. Estados Unidos rompe su principio de no transferir tecnología naval de propulsión nuclear a otros países (excepto Gran Bretaña). Aumentan las posibilidades de que Brasil solicite a Francia lo mismo para sus proyectados submarinos, o que Corea del Sur pida a Washington no ser menos alegando el artificial “peligro” norcoreano que un simple acuerdo de paz con Estados Unidos solucionaría.

Frente a esta estrategia militar de contención a China (que Australia puede haber aceptado por tratarse de una “propuesta que no puede rechazar”, el Padrino dixit) está, como única alternativa no militar, la gran integración comercial euroasiática que Pekín promueve. En ese frente, la mencionada cumbre de Dusambé ha dado un importante paso (esa sería la cuarta noticia ninguneada de los últimos días): la integración de Irán en la Organización de Cooperación de Shanghai como miembro pleno. Comparen propósitos y métodos y llegarán a la alternativa: guerra o paz.

Nuevo incentivo para una UE marginada

Para la Unión Europea, después del agravio de la retirada unilateral de Afganistán sin aviso ni consulta, el contrato australiano es un nuevo incentivo hacia la autonomía en política exterior y de seguridad. En lo inmediato, es una invitación a desmarcarse de Estados Unidos y su perspectiva de conflicto con China, que es el primer socio comercial de la UE. Si la Unión Europea no deja claro su rechazo a esa perspectiva, su marginación internacional continuará profundizándose. De momento, Francia ha hecho su pataleta al constatar, como han dicho sus primeras autoridades, que Biden no es muy diferente de Trump en su trato con los aliados y al retirar sus embajadores de Washington y Camberra, pero el último discurso “sobre el estado de la Unión”, en Estrasburgo el 15 de septiembre, de Ursula von der Leyen ha sido inequívoco al hacer suyos los tres frentes de conflicto (y propaganda) de Estados Unidos hacia China: 1)participación en la militarización del patio trasero marítimo de China, 2) oposición a la integración euroasiática de la Nueva Ruta de la Seda y 3) participación en la campaña de “derechos humanos” lanzada sobre la condición de los uigures de Xinjiang. Von der Leyen no se dejó nada en su discurso. Como muestra estas tres citas:

Sobre 1: “La actual estrategia europea para la región indo-pacífica, de nuevo cuño, constituye todo un hito. Dicha estrategia da fe de la cada vez mayor importancia de esa zona geográfica para nuestra prosperidad y seguridad, zona por otro lado atractiva para determinados regímenes autoritarios con ansias de expandir su influencia. Europa ha de estar más presente y ser más activa en la zona. Colaboraremos para profundizar los lazos comerciales, reforzar las cadenas de suministro mundiales y desarrollar nuevos proyectos de inversión en tecnologías ecológicas y digitales”.

Sobre 2: “Sabemos muy bien cómo se financian las obras públicas, pero nos hacemos un flaco favor construyendo carreteras impecables entre, pongamos, una mina de cobre y un puerto, ambos de titularidad china. En lo tocante a este tipo de inversiones, hemos de actuar con mayor tiento, de ahí que en breve vayamos a presentar nuestra nueva estrategia de conectividad llamada ‘Pasarela Mundial’, que estableceremos con países de todo el mundo”.

Sobre 3: “Mientras les hablo, hay 25 millones de personas forzadas a trabajar bajo amenazas o coacciones. Jamás aceptaremos que tengan que fabricar forzosamente productos destinados a su distribución comercial en Europa, razón por la que propondremos que en nuestro mercado se prohíba la comercialización de bienes o mercancías que sean fruto del trabajo forzado. Porque bajo ningún concepto se puede mercadear con los derechos humanos”.

Mientras la Unión Europea sigue en su deriva hacia la irrelevancia internacional, en Asia Oriental la cruzada belicista de Washington contra China no es vista con buenos ojos. El anciano exprimer ministro malayo Mahathir Mohamad (96 años), seguramente el político más respetado en Asia Oriental, ha sido claro al respecto: “Si quieren lanzar cohetes y competir, háganlo, pero no vengan a perjudicar a nuestro mercado en Asia. La cooperación con China es muy importante para nosotros, son un gran mercado y nos aprecian por las materias primas que les vendemos. Somos vecinos y no vamos a confrontar. Australia y Estados Unidos quieren forzar a los países de la ASEAN obligándoles a tomar partido en su favor con el objetivo de confrontarse con China. No podemos hacer algo así”.

Estados Unidos compensa con submarinos nucleares y una ‘OTAN del Pacífico’ su descalabro euroasiático. A un lado el vector de la guerra y la “contención”, al otro el de la integración comercial.

Aukus: el “anillo de acero” de Estados Unidos alrededor de China en 33 apuntes